PostAuto verfolgt mit dem SmartShuttle, das seit 2016 fahrerlos in Sion unterwegs ist, eher einen Google- als einen Tesla-Ansatz. Die Strecken werden mit Hilfe von Lidar und 3D-Lidarkarten abgefahren. Auch über Kameras verfügt das SmartShuttle. Auf dem Podium sitzen beim Movimento 2017 Prof. Dr. Oliver Bendel (Professor für Wirtschaftsinformatik, Informationsethik und Maschinenethik an der Hochschule für Wirtschaft FHNW), Tim Cole (Autor, Blogger und Redner) und Prof. Dr. Roland Siegwart (Professor für Autonome Systeme an der ETH Zürich). Die Moderation obliegt Urs Bloch (Mediensprecher bei PostAuto Schweiz, vormals Redaktor bei der NZZ). Auf der Website www.postauto.ch/de/movimento sind folgende Informationen zu finden: „Überraschend, informativ, vernetzend: Am 30. November 2017 wird Ihnen das Movimento von PostAuto von 09.00 bis 14.30 Uhr neue Impulse geben und Sie gut unterhalten.“ Die Gäste aus der Mobilitätsbranche der ganzen Schweiz können sich im Berner Westside angeregt austauschen. „Sei dies über die Mobilität oder über andere Themen, sei dies bei Kaffee und Gipfeli oder beim Lunch.“ (Website PostAuto)

Will die Mehrheit keine Pflegeroboter?

Die NZZ vom 9. Oktober 2017 schreibt, bezugnehmend auf eine aktuelle Studie von DemoSCOPE, die Skepsis gegenüber der Digitalisierung im Gesundheitswesen und in der Pflege sei groß. „84 Prozent der Befragten wollen nicht, dass Roboter pflegebedürftige Menschen bei der Körperpflege unterstützen.“ Allerdings war dies gar nicht die Frage. Diese lautete, ob man es begrüßen würde, „wenn Roboter bei pflegebedürftigen Menschen die Körperpflege übernehmen würden an Stelle vom Pflegepersonal“ (Studie DemoSCOPE). Es ist also nicht die Unterstützung des Pflegebedürftigen im Fokus, sondern die Übernahme der Körperpflege, die bisher der Pflegekraft oblag, durch einen Roboter (der nicht spezifiziert wird). Insgesamt muss man mehrere Punkte berücksichtigen: 1. Auftraggeber der Studie war ein Magazin reformierter Kirchen in der Schweiz. Diese gehen von einem bestimmten Menschenbild aus. Auf der Website des Magazins heißt es: „Die Mehrheit will keine Pflegeroboter“. Dies lässt sich der Studie nicht entnehmen. 2. Befragt wurden 1000 Personen per Telefon. Es ist nicht davon auszugehen, dass viele Betroffene darunter waren. Diese würden sich u.U. anders äußern. 3. Die Befragten haben unterschiedliche Vorstellungen von Robotern. Pflegeroboter im engeren Sinne z.B. sind heute allenfalls als Prototypen im Einsatz. Sie arbeiten, wenn sie Hand anlegen, im Tandem, zusammen mit einer Pflegekraft. Sie würden also die Körperpflege nicht vollständig übernehmen. Die NZZ schreibt weiter: „Kein Vertrauen haben Herr und Frau Schweizer auch in den Roboter, der als Arzt auftritt. Nur gerade 19 Prozent würden beim Spitaleintritt eine Diagnose akzeptieren, die allein durch einen Computer erstellt wurde.“ Allerdings wurden bei der Studie nicht SchweizerInnen befragt, sondern Personen, die in der Schweiz leben. Zudem spricht die Studie hier nicht von einem Roboter.

Abb.: Soll der Roboter meine Zähne putzen?

Robear und Co.

Operations- und Therapieroboter sind weit verbreitet. Pflegeroboter werden auf der ganzen Welt in Forschungseinrichtungen, Krankenhäusern und Pflegeheimen erprobt. Vor einem regulären Einsatz sind diverse ethische Fragen aufzuwerfen und zu beantworten. Genau dies macht ein neuer Beitrag von Oliver Bendel, der Mitte September in der Zeitschrift IT for Health erschienen ist. Das Resümee lautet: „Der Einsatz von Pflegerobotern bietet aus ethischer (sowie aus ökonomischer und medizinischer) Perspektive sowohl Chancen als auch Risiken. Assistierende Technologien beweisen bereits ihre Alltagstauglichkeit. Robear und Co., die Hand an Patienten anlegen, benötigen bis zu einer hohen technischen Reife noch ein paar Jahre. Genügend Zeit, so scheint es, um sich über das Grundsätzliche klar zu werden. Letztlich sollte, wo immer möglich, der Wille des oder der Pflegebedürftigen geachtet werden, ob er in einer Verfügung oder während der Behandlung zum Ausdruck kommt.“ Der Artikel mit dem Titel „Soll uns Robear pflegen?“ kann hier aufgerufen werden.

Abb.: Bären sind auch in der Pflege beliebt

Liebe und Sex mit Robotern

Die Konferenz im Dezember 2016 an der University of London (Goldsmiths) mit dem Titel „Love and Sex with Robots“ hat ein enormes internationales Echo ausgelöst. Insbesondere in den englischen und amerikanischen Boulevardmedien wurden Aussagen der Referenten verdreht und verfälscht. Was sie wirklich gesagt und gemeint haben, lässt sich nun schwarz auf weiß nachlesen. Ende April 2017 ist das Buch „Love and Sex with Robots“ bei Springer herausgekommen, in der Reihe „Lecture Notes in Artificial Intelligence“. Aus dem Klappentext: „This book constitutes the refereed proceedings of the Second International Conference on Love and Sex with Robots 2016 in December 2016, in London, UK. The 12 revised papers presented together with 1 keynote were carefully reviewed and selected from a total of 38 submissions. … The topics of the conferences were as follows: robot emotions, humanoid robots, clone robots, entertainment robots, robot personalities, teledildonics, intelligent electronic sex hardware, gender approaches, affective approaches, psychological approaches, sociological approaches, roboethics, and philosophical approaches.“ (Klappentext) Beiträge stammen u.a. von David Levy, Emma Yann Zhang und Oliver Bendel. Das Buch kann hier bestellt werden.

AI for Social Good III

Weiter ging es mit dem AAAI Spring Symposium „AI for Social Good“ am 27. März 2017 um 14.00 Uhr mit der Talk Session 1 („Healtcare“). Den Session Chair hatte Eric Horvitz (Technical Fellow & Managing Director, Microsoft Research) inne. Er führte aus technisch-mathematischer Perspektive in die Thematik ein. Lanbo She (Michigan State University) begann mit „Teaching and Checking of Constraints for Surgical Tray Layout“. Er schlug einen Agenten vor, der beim korrekten Zusammenstellen der Operationsinstrumente für unterschiedliche Situationen hilft. Co-Autor des Papers war Jonathan Connell (IBM T. J. Watson Research). Sujoy Chatterjee referierte anstelle von Malay Bhattacharya (Indian Statistical Institute, Kolkata) über „In Search of Health Doubles“. Nach ihrem Ansatz sollte man weltweit Personen identifizieren können, die in ihren biologischen Eigenschaften zu anderen Personen passen, denen damit geholfen werden kann. Arnaud Delaunay (LinkValue) ging in „Wandering Detection Within an Embedded System for Alzheimer Suffering Patients“ auf einen innovativen Ansatz für Alzheimer-Patienten ein, die mit einer Smartwatch ausgestattet und überwacht werden. Co-Autor des Papers war Jean Guerin. Der Vortrag von Yevgeniy Vorobeychik (Vanderbilt University) – das Paper wurde zusammen mit Bo Li, Muqun Li und Bradley Malin geschrieben – trug den Titel „Sanitizing Large-Scale Medical Records Before Publishing“ und stellte eine iterative Methode für „sanitizing data at scale“ vor.

The Future of Ageing

„Hosted by the University of Basel and inaugurated by State Secretary Mauro Dell’Ambrogio, the swissnexDay’16 will be devoted to exploring the future of ageing with a panel of distinguished experts. Interactive breakout sessions covering a variety of topics will be organised in the second part of the event. Furthermore, two networking breaks will give participants the opportunity to connect with the swissnex representatives and the Science and Technology Counselors (STC), as well as with 250 representatives from Switzerland’s education, research and innovation community.“ (Website swissnex) The swissnexDay’16 will take place at the University of Basel (December 15, 2016). The second break-out session „Care-Robots – an elderly’s best friend?“ starts shortly after 4 pm. Kyoko Suzuki (Deputy Head, S&T Tokyo), Christiana Tsiourti (University of Geneva) and Christine Fahlberg (School of Business FHNW, master student of Prof. Dr. Oliver Bendel) will present their current research and discuss about robots in healthcare. Keynote speakers of the swissnexDay’16 are Prof. Dr. Andrea Schenker-Wicki (President, University of Basel), Dr. med. Guy Morin (President of the Executive Council of the Canton of Basel-Stadt) and State Secretary Mauro Dell’Ambrogio (State Secretariat for Education, Research and Innovation). Further information via www.swissnex.org.

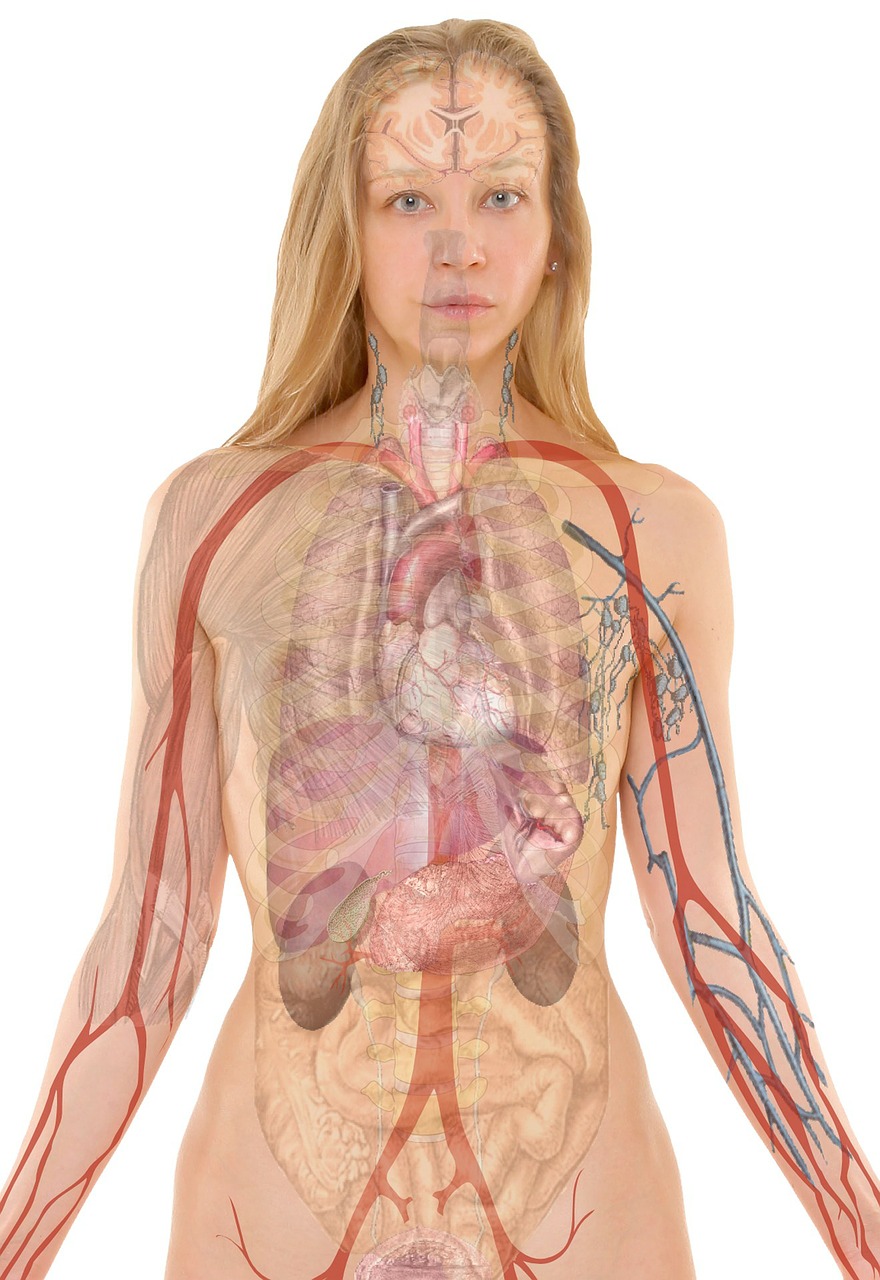

Fig.: An example for ageing

Kongress zu Sexrobotern und Robotersex

Der internationale Kongress „Love and Sex with Robots“ findet am 19. und 20. Dezember 2016 statt (Goldsmiths, University of London). Die Titel der Vorträge finden sich im Programm auf der Website. „Sex Robots from the Perspective of Machine Ethics“ (Oliver Bendel), „Teletongue: A Lollipop Device For Remote Oral Interaction“ (Daisuke Yukita), „A New Breed of Sex Robots in THE GOOD GIRL“ (Julie Wosk), „The Cyborg Mermaid“ (Martine Mussies, Emiel Maliepaard), „A Kissing Game in the Digital Wild“ (Lindsay Grace), „Kissenger – Development of a Real-time Internet Kiss Communication Interface for Mobile Phones“ (Emma Yann Zhang, Shogo Nishiguchi, Adrian David Cheok, Yukihiro Morisawa) und „Sex with Robots for Love Free Encounters“ (Lynne Hall) sind nur einige davon. Die Keynotes halten David Levy (International Computer Games Association und Intelligent Toys Ltd) und Kate Devlin (Department of Computing at Goldsmiths, University of London). Panelist Speaker ist Eleanor Hancock. Der erste Kongress der Reihe fand 2014 auf Madeira statt, der zweite war für Malaysia geplant, wurde aber von den dortigen Behörden verboten. Im Goldsmiths, wo Steve McQueen, Damon Albarn, Tracey Emin, Brian Molko und Damien Hirst ausgebildet wurden, treffen sich Ende des Jahres aufgeschlossene Wissenschaftler, neugierige Künstler und ein interessiertes Publikum. Weitere Informationen über loveandsexwithrobots.org.

Abb.: Mensch und Maschine kommen sich näher

From Teledildonics to Roboethics

The second international congress on „Love and Sex with Robots“ will be taking place in London, from 19 to 20 December 2016. Topics are robot emotions, humanoid robots, clone robots, entertainment robots, teledildonics, intelligent electronic sex hardware and roboethics. In the introduction it is said: „Within the fields of Human-Computer Interaction and Human-Robot Interaction, the past few years have witnessed a strong upsurge of interest in the more personal aspects of human relationships with these artificial partners. This upsurge has not only been apparent amongst the general public, as evidenced by an increase in coverage in the print media, TV documentaries and feature films, but also within the academic community.“ (Website LSR 2016) The congress „provides an excellent opportunity for academics and industry professionals to present and discuss their innovative work and ideas in an academic symposium“ (Website LSR 2016). According to the CfP, full papers should „be no more than 10 pages (excluding references) and extended abstracts should be no more than 3 pages (excluding references)“ (Website LSR 2016). More information via loveandsexwithrobots.org.

Fig.: Logo and mascot of the congress

Der Roboter im Pflegeheim

„Robotik für den Pflegebereich boomt. In dem Arbeitsfeld fehlt Personal und es fällt oft schwere körperliche Arbeit an, für die Hilfe willkommen wäre.“ (derStandard.at, 7. Mai 2016) Dies schreibt Gudrun Springer im österreichischen Standard. Ausgangspunkt des Artikels ist die öffentliche Sitzung der Bioethikkommission in Wien vom 2. Mai, bei der Prof. Dr. Oliver Bendel, Prof. Dr. Mark Coeckelbergh, Prof. Dr. Michael Decker, Prof. Dr. Jutta Weber und Markus Wohlmannstetter zum Thema Pflegeroboter vorgetragen haben. Die Verfasserin geht auf das Tandem-Prinzip ein, das Oliver Bendel in seinem Referat erwähnt hat und seit einiger Zeit propagiert. Auch Mark Coeckelbergh ist laut ihrer Aussage diesem Prinzip zugetan. Es sei besser, „Roboter als assistierende Technologien … im Tandem“ (derStandard.at, 7. Mai 2016) zu benutzen. Weiter schreibt sie: „Oliver Bendel von der Hochschule für Wirtschaft in Basel, der sich mit Auswirkungen des Roboters auf Menschen beschäftigt, meint, dass mancher Handgriff vom Menschen ausgeführt einem Pflegebedürftigen unangenehmer sein kann als vom technischen Helfer – etwa in der Intimpflege.“ (derStandard.at, 7. Mai 2016) Auch zu informationsethischen und rechtlichen Herausforderungen äußert er sich: „Andere wichtige Fragen, die für Bendel durch die Roboter aufkommen, betreffen den Datenschutz.“ (derStandard.at, 7. Mai 2016) Der Artikel mit dem Titel „Der Roboter im Pflegeheim“ ist über derstandard.at/2000036444112/Der-Roboter-im-Pflegeheim abrufbar.

Abb.: Seife braucht auch der Robot, wenn er jemanden waschen will

Maschinenethik im Kassensaal

Am 2. Mai 2016 fand in Wien eine öffentliche Sitzung der österreichischen Bioethikkommission zum Thema „Von Mensch und Maschine: Roboter in der Pflege“ statt. Wegen des großen Andrangs war sie in den Kassensaal, wo früher Geldgeschäfte getätigt wurden, verlegt worden, einen prächtigen Saal der Bundesregierung. Zunächst trafen sich die Referenten zu einem Hintergrundgespräch mit Pressevertretern im Bundeskanzleramt am Minoritenplatz. Nach einem Mittagessen im Café Landtmann ging man in den Kassensaal hinüber. Die Vorsitzende der Bioethikkommission, Christiane Druml, eröffnete die Veranstaltung. Oliver Bendel von der Hochschule für Wirtschaft FHNW referierte zu Maschinen- und Informationsethik und zu ethischen Fragen des Einsatzes von Pflegerobotern. Er ist der Meinung, dass diese die persönliche Autonomie von Patienten verbessern, aber auch deren informationelle Autonomie verletzen können. Mark Coeckelbergh, inzwischen an der Universität Wien tätig, fragte nach den Anforderungen in der Pflege und wie Pflegeroboter, auch aus Sicht der Maschinenethik, dazu passen, und Michael Decker vom KIT in Karlsruhe präsentierte ein aktuelles Projekt in diesem Bereich. Grundsätzliche Technologiekritik übte Jutta Weber von der Universität Paderborn. Markus Wohlmannstetter von der Krankenanstalt Rudolfstiftung nahm die Perspektive der Pflegerinnen und Pfleger ein. Ina Wagner, Mitglied der Bioethikkommission, fasste die Ergebnisse zusammen. Im Anschluss stellten Mitglieder der Kommission und der Öffentlichkeit eine Stunde lang ihre Fragen, wobei nicht nur teilautonome Pflege-, sondern auch autonome Kampfroboter thematisiert wurden, deren Einsatz ein älterer Österreicher forderte, während Oliver Bendel sich dagegen aussprach, obwohl sie, wie er erklärte, nicht plündern, brandschatzen oder vergewaltigen, also auch gewisse Vorteile hätten. Am Ende wurden die Referenten, die der Alpenrepublik ihre Erkenntnisse honorarfrei übermittelt hatten, mit einem kräftigen Applaus verabschiedet. Weitere Informationen und Fotos über www.ots.at/presseaussendung/OTS_20160503_OTS0014/bioethikkommission-diskutiert-den-einsatz-von-robotern-im-pflegebereich …

Von Mensch und Maschine

Eine öffentliche Sitzung der österreichischen Bioethikkommission trägt den Titel „Von Mensch und Maschine: Roboter in der Pflege“. Sie findet am 2. Mai 2016 im Bundeskanzleramt in Wien statt. Es tragen nach der Eröffnung von Dr. Christiane Druml (Vorsitzende der Bioethikkommission) vor: Prof. Dr. Oliver Bendel, Fachhochschule Nordwestschweiz, Institut für Wirtschaftsinformatik („Die Maschine in der Moral“), Prof. Dr. Mark Coeckelbergh, Universität Wien, Institut für Philosophie („Machine ethics in healthcare“), Prof. Dr. Michael Decker, Karlsruhe Institut für Technologie, Institut für Philosophie („Einsatz von Robotern in der Pflege – empirische Erfahrungen“), Prof. Dr. Jutta Weber, Universität Paderborn, Institut für Medienwissenschaften („Maschinelle Versorgung: Die impliziten Werte der sozialen Robotik und ihre gesellschaftlichen Konsequenzen“) und Markus Wohlmannstetter, MSc., Anästhesiologische Intensivstation 1B, Krankenanstalt Rudolfstiftung („Einsatz von Robotern in der Pflege – aus der Sicht der Pflege“). Das „Wrap-up“ verantwortet Prof. Dr. Ina Wagner, Mitglied der Bioethikkommission. Weitere Informationen über den Flyer zur Veranstaltung.

Abb.: Das Bett bleibt nicht leer

Pfleger aus Silizium

„Pfleger aus Silizium und Stahl“ lautet der Titel eines Beitrags in der Zeitschrift Strom (1/2016) von Infel Corporate Media. Geschrieben hat ihn Sarah Hadorn. Interviewt hat sie Heidrun Becker, Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung (TA-SWISS), Oliver Bendel, Professor für Wirtschaftsinformatik, Informationsethik und Maschinenethik an der Hochschule für Wirtschaft FHNW und Margrit Lüscher, Geschäftsleiterin der Demenzabteilung im Alterszentrum Bruggwiesen in Effretikon (Zürich). Pflegeroboter unterstützen oder ersetzen – so das Wirtschaftslexikon von Gabler – menschliche Pflegekräfte bzw. Betreuerinnen und Betreuer. „Sie bringen und reichen Kranken und Alten die benötigten Medikamente und Nahrungsmittel, helfen ihnen beim Hinlegen und Aufrichten oder alarmieren den Notdienst. Manche verfügen über natürlichsprachliche Fähigkeiten, sind lernende und intelligente Systeme.“ (Gabler Wirtschaftslexikon) Es entstehen Herausforderungen, die aus der Perspektive der Ethik und der Technik angegangen werden können. Bendel sagt hierzu: „Es braucht ein Tandem: Mensch und Roboter“. Zum einen kann der Roboter nicht die menschliche Nähe und Wärme liefern, die der Mensch als Patient benötigt. Zum anderen ist der Mensch als Pfleger schnell zur Stelle, wenn der Roboter einen Fehler macht. Ein Tandem kann die Angestellten entlasten, die Kosten der Einrichtung senken und eine verträgliche Lösung für die Betreuten sein. Der Artikel kann, mit freundlicher Genehmigung der Autorin und des Verlags, hier heruntergeladen werden.

Abb.: Soll der Roboter das Fieber messen?

Woche des Gehirns

In der „Woche des Gehirns 2016“ an der Universität Bern finden laut Website vier Abendforen statt. Gestartet wird am Montag, den 14. März 2016 mit dem Thema „Häufig im Erwachsenenalter – selten im Kindesalter“, wobei vor allem Multiple Sklerose, Schlaganfälle und Schlafstörungen unter die Lupe genommen werden. Am Dienstag (15. März) widmet man sich dem Thema „Sekundenschlaf am Steuer“. Es referieren Dr. Matthias Pfäffli (Rechtsmedizinisches Institut, Universität Bern), Prof. Dr. Johannes Mathis (Schlaf-Wach-Zentrum des Inselspitals, Universität Bern) und – zu den Chancen und Risiken von Fahrerassistenzsystemen – Prof. Dr. Oliver Bendel (Hochschule für Wirtschaft der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW). Die Veranstaltungen am Mittwoch (16. März) werden zusammen mit der Schweizerischen Epilepsie-Liga durchgeführt, zum Thema „Epilepsie und psychische Störung“. Der Donnerstag (17. März) steht im Zeichen der Depression und wird vom Berner Bündnis gegen Depressionen mitgestaltet. Weitere Informationen können dem Flyer entnommen werden.

Abb.: Das Gehirn hängt mit allem zusammen

Expertenbeiratssitzung zum Projekt QuartrBack

Das Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) in Karlsruhe erforscht nach eigenen Angaben wissenschaftliche und technische Entwicklungen in Bezug auf systemische Zusammenhänge und Technikfolgen. Angesiedelt ist es am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Am 5. Februar 2016 fand am ITAS die zweite Sitzung des Expertenbeirats zum BMBF-Projekt QuartrBack statt. Ein technisches Entwicklungsziel ist die Programmierung einer Software, die in Echtzeit für jeden Benutzer – etwa einen Dementen – Risiken in seinem individuellen Sozialraum identifiziert und darauf aufbauend Bereiche definiert, in denen er sich risikoarm bewegen kann. Zudem erfolgt der Einsatz von miniaturisierten Ortungssendern, die – Stichwort Wearable Computing – in einer Uhr, im Gürtel oder im Schuh untergebracht werden können. Im Expertenbeirat findet laut Website der interdisziplinäre Diskurs statt, der den gesamten Projektprozess begleitet und der unter anderem die Kriterien für die Prototypen- und Feldtests entwickelt. Die wissenschaftliche, philosophische Ethik wird von Dr. Daniela Ringkamp (Institut für Philosophie der Universität Magdeburg) und Prof. Dr. Oliver Bendel (Institut für Wirtschaftsinformatik der Hochschule für Wirtschaft FHNW) vertreten.

Mensch-Maschine-Entgrenzungen

Das Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) hat im Rahmen des TAB-Projekts „Mensch-Maschine-Entgrenzungen“ eine neue Ausschreibung gestartet. Zum Hintergrund heißt es auf der Website: „Das TAB-Projekt Mensch-Maschine-Entgrenzung beschäftigt sich mit technologischen Trends, die zu einer zunehmenden Verschmelzung von Mensch und Maschine führen. Angetrieben wird die Entgrenzungsdynamik im Wesentlichen durch Entwicklungen in zwei Technologiefeldern: den Neurotechnologien auf der einen Seite, die zu einer fortschreitenden Technisierung des Menschen führen (durch die direkte Kopplung elektronischer Geräte an das Gehirn resp. Nervensystem), sowie der autonomen Robotik auf der anderen Seite, die Maschinen hervorbringt, die nicht nur immer eigenständiger handeln, sondern dem Menschen auch immer ähnlicher werden.“ (Website TAB) Mit Fokus auf Robotik in Pflege und Rehabilitation werden, wie Dr. Christoph Kehl mitgeteilt hat, Gutachten zu folgenden drei Themenfeldern vergeben: 1. Autonome Assistenzsysteme in der Pflege: Potenziale und Grenzen aus pflegewissenschaftlicher Sicht; 2. Pflege- und Rehabilitationsrobotik: Fallstudien zur Forschungs- und Entwicklungspraxis; 3. Rechtliche Herausforderungen und Lösungsansätze autonomer Pflegetechnologien: Haftung und Datenschutz. Abgabetermin für Angebote ist der 15. Februar 2016. Weitere Informationen zur Ausschreibung sowie zur Untersuchung über www.tab-beim-bundestag.de/de/gutachter/g20700.html.

Roboter in der Pflege

„Pflegeroboter unterstützen oder ersetzen menschliche Pflegekräfte bzw. Betreuerinnen und Betreuer. Sie bringen und reichen Kranken und Alten die benötigten Medikamente und Nahrungsmittel, helfen ihnen beim Hinlegen und Aufrichten oder alarmieren den Notdienst. Manche verfügen über natürlichsprachliche Fähigkeiten, sind lernende und intelligente Systeme.“ (Gabler Wirtschaftslexikon, 12. Januar 2016) Der Beitrag von Oliver Bendel im Wirtschaftslexikon von Springer Gabler stellt Pflegeroboter vor, geht auf ihre Funktionen und Aufgaben ein, klärt die Anwendungsbereiche und nennt Beispiele wie Care-O-bot, Cody, Robear, HOBBIT und TWENDY-ONE. Auch die Perspektive der Ethik wird eingenommen: „Bereichsethiken wie Wirtschafts-, Medizin- und Informationsethik müssen Fragen dieser Art stellen: Wer trägt die Verantwortung bei einer fehlerhaften Betreuung und Versorgung durch die Maschine? Inwieweit kann diese die persönliche und informationelle Autonomie des Patienten unterstützen oder gefährden? Ist der Roboter in unpassender Weise umgesetzt, etwa in Form einer stereotyp dargestellten Krankenschwester? Ist er eine Entlastung oder ein Konkurrent für Pflegekräfte?“ (Gabler Wirtschaftslexikon, 12. Januar 2016) Der Beitrag ist am 12. Januar 2016 erschienen und kann über wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/pflegeroboter.html abgerufen werden.