Am 22. März 2016 wurde der Workshop „Ethical and Moral Considerations in Non-Human Agents“ an der Stanford University innerhalb der AAAI Spring Symposium Series fortgeführt. Die Keynote „Programming Machine Ethics“ wurde von Luís Moniz Pereira von der Universidade Nova de Lisboa gehalten. Er stellte sein Buch mit dem gleichen Titel und, damit einhergehend, ein Modell für einen moralischen Agenten vor. Bipin Indurkhya schlug in seinem Vortrag „Incorporating human dimension in autonomous decision-making on moral and ethical issues“ (das Paper entstand zusammen mit Joanna Misztal-Radecka) ein Expertensystem vor, das moralische Argumente aus unterschiedlichen Perspektiven liefert. Nach dem Coffee Break war Tony Veale über Skype zugeschaltet, mit „A Rap on the Knuckles and a Twist in the Tale: From Tweeting Affective Metaphors to Generating Stories with a Moral“. Er ließ sich von Tweets mit moralischen Aussagen inspirieren, die von Twitter-Bots stammen, und entwickelte eine Methode zum automatisierten Erzählen von moralischen Geschichten. In „Attachment Theor(ies) & Empathy: The Ethics of the Human in Sex and Love with Robots“ äußerte Kathleen Richardson, ebenfalls per Videokonferenz, ihre moralischen Bedenken gegenüber Sexrobotern, ohne eine wissenschaftliche, ethische Perspektive einzunehmen, wie die Diskutanten bemerkten. Andree Thieltges und Simon Hegelich (das Paper entstand in Zusammenarbeit mit Florian Schmidt) referierten vor Ort über „The Devil’s Triangle: Ethical considerations on developing bot detection methods“. Sie widmeten sich den Gefahren, die von Social Bots ausgehen mögen, und gingen der Frage nach, wie diese identifiziert werden können. Danach ging man in die Mittagspause.

AAAI-Workshop zur Maschinenethik II

Beim Workshop „Ethical and Moral Considerations in Non-Human Agents“ an der Stanford University war bereits am Vormittag des 21. März motiviert referiert und diskutiert worden. Am Nachmittag begann Tom Lenaerts mit „Conditions for the evolution of apology and forgiveness in populations of autonomous agents“. Das Paper stammt von ihm, Luis Martinez-Vaquero, The Anh Han und Luis Moniz Pereira. Es ging u.a. um digitale Alter Egos und wie wir ihnen vertrauen können. „Emergence of Cooperation in Group Interactions: Avoidance vs. Restriction“ von The Anh Han, Luis Moniz Pereira und Tom Lenaerts führte die Thematik fort. The Anh Han fokussierte auf Gruppeninteraktionen. Konkret benutzte er das Public Goods Game, einen Ansatz aus der Spieltheorie. „Guilt for Non-Humans“ von Luís Moniz Pereira, The Anh Han, Luis Martinez-Vaquero und Tom Lenaerts schloss den Teil vor der Kaffeepause ab. Luís Moniz Pereira versuchte das Gefühl der Schuld mit der „evolutionary game theory“ zu verbinden. Später ging es weiter mit „Simulation as a Method of Ethics: simulating agents by programming, to elucidate autonomy, agency and ethical virtues“ von Fernando Da Costa Cardoso und Luís Moniz Pereira. Der Professor aus Lissabon präsentierte eine Simulation, in der ein Roboter eine Prinzessin retten muss. Durch das Hinzufügen von (moralischen) Regeln kann man das Verhalten des Roboters beeinflussen.

Abb.: Der Roboter muss die Prinzessin retten

AAAI-Workshop zur Maschinenethik I

Beim Workshop „Ethical and Moral Considerations in Non-Human Agents“ an der Stanford University, der am 21. März 2016 im Rahmen der AAAI Spring Symposia eröffnet wurde, erklärte Ron Arkin (Georgia Institute of Technology, USA) in seiner Keynote „Robots that Need to Mislead: Biologically Inspired Machine Deception“, wie Tiere täuschen und wie man Maschinen beibringen kann, andere zu täuschen. Er ging auch auf die Möglichkeit ein, dass Roboter lügen, und stellte die Frage: „Should a robot be allowed to lie?“ Elizabeth Kinne und Georgi Stojanov thematisierten in „Grounding Drones‘ Ethical Use Reasoning“ die Chancen und Risiken von Kampfdrohnen. Sie stellten Szenarien vor, um die Probleme beim Einsatz zu vergegenwärtigen. Die Verantwortlichen könnten dazu neigen, immer mehr heikle Entscheidungen den Robotern zu überlassen. Der Vortrag „Metaethics in context of engineering ethical and moral systems“ von Michal Klincewicz und Lily Frank, bereits nach der Kaffeepause, fragte nach den grundsätzlichen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten moralischer Systeme. Oliver Bendel ging auf das LIEBOT-Projekt ein. An der Hochschule für Wirtschaft FHNW wird 2016 im Rahmen einer Bachelor-Arbeit ein Chatbot programmiert, der konsequent die Unwahrheit sagt. Vor allem stellte der Wissenschaftler aber einen annotierten Entscheidungsbaum für eine einfache moralische Maschine vor, ein tierfreundliches Roboterauto. „The artificial autonomous moral agents (AAMA): a minimalist model“ war der letzte Vortrag vor dem Lunch. Ioan Muntean schlug in „The artificial autonomous moral agents (AAMA): a minimalist model“ einen Ansatz der Tugendethik vor, den er zusammen mit Don Howard erarbeitet hatte.

Die Moral der Roboter

Für „Der Sonntag“ vom 13. März 2016 hat René Zipperlen den Wirtschaftsinformatiker und Maschinenethiker Oliver Bendel von der Hochschule für Wirtschaft FHNW interviewt. Sein Interesse gilt u.a. der Situation, die sich niemand wünscht: „Was ist, wenn ein autonomes Auto einen Unfall baut?“ Der Wissenschaftler führt aus: „Es klingt paradox: Für den Menschen stellt sich womöglich keine moralische Frage, weil alles viel zu schnell geht. Bei der Maschine entsteht aber vielleicht eine moralische Situation, weil sie andere Möglichkeiten nutzen kann als nur Reflexe, sie kann aufgrund einer Vielzahl von Beobachtungen und Bewertungen blitzschnell entscheiden, ob sie weiterfährt, ausweicht oder bremst.“ (Der Sonntag, 13. März 2016) Eine andere Frage ist: „Würden Sie die Autonomie von Fahrzeugen ab einem gewissen Punkt begrenzen?“ Die Antwort lautet: „Ich bin für hybride Autos, bei denen wir noch selbst eingreifen können. Google will Lenkrad und Pedal entfernen. Das halte ich für einen Fehler, denn es macht uns ohnmächtig. Ich wäre durchaus dafür, das autonome Auto zwischen Städten verkehren zu lassen, auf geraden Strecken wie der Autobahn.“ (Der Sonntag, 13. März 2016) Zipperlen: „Und im Stadtverkehr?“ Bendel: „Würde ich es im Moment verbieten. Städte sind zu kompliziert.“ (Der Sonntag, 13. März 2016) Der ganze Beitrag mit dem Titel „Die Moral der Roboter“ kann hier heruntergeladen werden.

Abb.: Fahrverbot in den Städten für das autonome Auto?

Menschenleben sind keine Rechengröße

In der Stuttgarter Zeitung vom 12. März 2016 ist ein ganzseitiges Interview – geführt hat es der Wissenschaftsjournalist Dr. Werner Ludwig – mit Prof. Dr. Oliver Bendel aus Zürich erschienen. Der Wirtschaftsinformatiker und Ethiker geht u.a. auf autonome Autos ein: „Ich bin nicht gegen das autonome Auto an sich. Ich bin ja selbst Maschinenethiker und konzipiere Maschinen, die bestimmte moralische Entscheidungen treffen. Ich bin nur der Meinung, dass das Auto eigentlich kein geeignetes System für die praktische Anwendung ist – zumindest, wenn es dabei um Menschenleben geht. Ich beschäftige mich stattdessen mit der Frage, wie man Kollisionen mit Tieren vermeiden kann. Auch das ist ja ein ethisches Problem. Ich frage mich zum Beispiel, ob man nicht Autos bauen könnte, die vor dem letzten Frosch seiner Art bremsen – natürlich nur, wenn dahinter keiner fährt. Ich halte es für schwierig und kaum akzeptabel, dass Maschinen über Menschenleben entscheiden.“ (Stuttgarter Zeitung, 12. März 2016) Das Interview mit der Überschrift „Menschenleben sind keine Rechengröße“ ist auf Seite 11 zu finden. Es kann, mit freundlicher Genehmigung des Autors und der Zeitung, hier heruntergeladen werden.

Abb.: Auch ein Bus kann autonom fahren

Die wilden Kerle

„Die wilden Kerle“ lautet der Titel eines Artikels von Lisa Kräher für das Magazin atFERCHAU, der Untertitel „Wie Roboter und Mensch künftig sicher zusammenarbeiten“. „Es wird weltweit intensiv an neuen Technologien geforscht, um den Einsatz von Robotern ohne Schutzzaun zu ermöglichen“, wird Dr. Norbert Elkmann zitiert. „Er leitet das Geschäftsfeld Robotersysteme am Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF in Magdeburg. Sicherheit bedeutet zum einen, Kollisionen zu vermeiden, also Abstand zu halten.“ (atFERCHAU, 1/2016) Dafür entwickelt die Einrichtung Lösungen. „Direkter Kontakt zwischen Mensch und Roboter ist bei vielen Anwendungen jedoch unumgänglich.“ (atFERCHAU, 1/2016) Und auch hier gibt es hilfreiche Forschung. Befragt wird zudem Oliver Bendel von der Hochschule für Wirtschaft FHNW. „Der Philosoph und promovierte Wirtschaftsinformatiker … beschäftigt sich an der Hochschule für Wirtschaft FHNW intensiv mit dem Thema. Er sagt: ‚In Zukunft müssen wir auch nach der Moral von Maschinen fragen, weil immer mehr autonome und teilautonome Maschinen Entscheidungen mit moralischen Implikationen treffen.'“ (atFERCHAU, 1/2016)

Abb.: Auch ein wilder Kerl

V-Effekt für Roboter

„Forscher arbeiten unter Hochdruck an sozialen Robotern. Sie sollen echte Gefährten werden, sogar eigene Persönlichkeit entwickeln. So schwindet die Differenz zwischen Mensch und Maschine. Das wirft ethische Fragen auf.“ (RP, 10. März 2016) Mit diesen Worten beginnt der Artikel „Soziale Roboter auf dem Vormarsch“ von Dorothee Krings, erschienen am 10. März 2016 in der Rheinischen Post. Eingegangen wird auf zwei neue Projekte in diesem Bereich: An der Uni Bielefeld wird „an einem Maschinen-Lehrer gebaut, der Einwandererkindern beim Deutschlernen helfen soll“ (RP, 10. März 2016). „Nao ist nur 60 Zentimeter groß, ein niedliches Spielzeug, aber er kann sehen, hören und bald auch die Stimmungslage seines Gegenübers einschätzen – und auf Unlust reagieren.“ (RP, 10. März 2016) In Freiburg „wird an Fritz getüftelt, einem Gestell mit Comicgesicht, das Blickkontakt aufnehmen und die Mundwinkel sinken lassen kann, wenn man sich von ihm abwendet“. Er soll „durchs Museum führen und merken, wenn seine Zuhörer sich langweilen“ (RP, 10. März 2016). „In 20 Jahren wird man Roboter haben, die wirklich unter uns leben, mit denen wir reden, die wir lieben“, wird Oliver Bendel zitiert, „einer der führenden Maschinenethiker, der in der Schweiz lehrt“ (RP, 10. März 2016). Dabei sieht er neben den Chancen die Risiken und macht Vorschläge, wie das Zusammenleben gelingen kann. Er spricht von einem V-Effekt für Roboter, „frei nach dem Theater von Brecht“; „der Roboter hält inne und betont, dass er nur eine Maschine ist“ (RP, 10. März 2016). Der Artikel kann über www.rp-online.de/politik/soziale-roboter-auf-dem-vormarsch-aid-1.5824498 abgerufen werden.

Abb.: Ich bin nur eine Maschine

Noch bleiben die Hände am Steuerrad

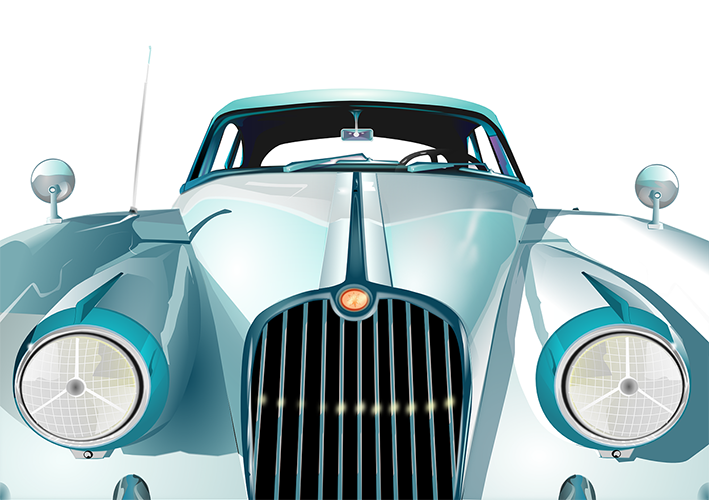

Bruno Knellwolf berichtete am 3. März 2016 vom Auto-Salon in Genf. Der Artikel, der u.a. im St. Galler Tagblatt erschienen ist, beginnt mit den Worten: „Neben 120 Welt- und Europapremieren sind ab heute am Auto-Salon in Genf bei einigen Autoherstellern auch ihre Forschungen zum selbstfahrenden Auto zu sehen. Lotta Jakobsson von Volvo erklärt, warum wir noch einige Zeit das Lenkrad im Griff behalten werden.“ (Tagblatt, 3. März 2016) „Wenn jemand fahren will, soll er das tun können. Dafür hat er ja ein Auto“, wird die Expertin zitiert. „Doch sei es ihm auf der langen Reise auf der Autobahn langweilig, sollte er sich mit etwas anderem beschäftigen können. Das autonome Fahren sei aber noch nicht mehrheitsfähig, weil uns die Erfahrung fehle. Unsere Haltung in dieser Frage werde sich aber in fünf bis zehn Jahren ändern.“ (Tagblatt, 3. März 2016) Zu Wort kommt auch Oliver Bendel. „Darf man sein und das Leben anderer also einem Algorithmus anvertrauen? Im ‚Spiegel‘ zweifelt Oliver Bendel von der Fachhochschule Nordwestschweiz daran. Es sei fatal, Maschinen komplexe moralische Entscheidungen zu überlassen.“ Der Wirtschaftsinformatiker und Maschinenethiker spricht sich für einfache moralische Maschinen aus, die einfache moralische Entscheidungen treffen, etwa in Bezug auf Tiere, und dadurch zu deren Wohl beitragen können. Der Artikel mit dem Titel „Noch bleiben die Hände am Steuerrad“ kann hier gelesen werden.

Abb.: Bald fehlen die Hände am Steuerrad

Verwundbare Maschinen

Ein Workshop zur Maschinenethik findet vom 21. bis 23. März 2016 an der Stanford University statt, mit dem Titel „Ethical and Moral Considerations in Non-Human Agents“, im Rahmen einer AAAI-Konferenz. Die erste Keynote hält Ron Craig Arkin, Georgia Institute of Technology. Im Anschluss daran sprechen Elizabeth Kinne and Georgi Stojanov über „Vulnerable Humans, Vulnerable Machines“. Nach dem ersten Break folgt der Vortrag „Metaethics in context of engineering ethical and moral systems“ von Michal Klincewicz und Lily Frank, danach „Annotated Decision Trees for Simple Moral Machines“ von Oliver Bendel, wobei auf ein selbstständig fahrendes Auto eingegangen wird, das für bestimmte Tiere bremst. „The artificial autonomous moral agents (AAMA): a minimalist model“ von Ioan Muntean und Don Howard schließt die Session am Morgen ab. Weitere Referenten sind u.a. Luis Moniz Pereira von der Universidade Nova de Lisboa, Portugal (der auch die zweite Keynote hält), Mark Coeckelbergh und Peter Asaro. Die abschließende Keynote am Mittwoch hält Amit Kumar Pandey, Aldebaran Robotics, Paris. Weitere Informationen zum Programm über sites.google.com/site/ethicalnonhumanagents/papers.

Abb.: Auch ein Roboter ist nur ein Mensch

Wenn Roboterautos Unfälle bauen

Der Mannheimer Morgen hat am 1. März 2016 ein Interview mit dem Maschinenethiker Oliver Bendel geführt. Auf dieser Basis ist der Artikel „Nicht alles ausprobieren lassen“ (2. März 2016) von Alexander Jungert entstanden. Er hat zudem den Unfall, den das Roboterauto von Google verursacht hat, thematisiert und analysiert, und dazu wiederum Aussagen von Experten zitiert. Im Interview äußerte sich Oliver Bendel auf die Frage „Wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang die optimistische Visionen der Autoindustrie, was das pilotierte Fahren angeht?“ wie folgt: „Die Automobilindustrie und andere Branchen können mit diesen Projekten sehr viel Geld verdienen, mit den einzelnen Fahrzeugen, aber auch mit der ganzen Infrastruktur. Ich habe nichts gegen autonome Autos, aber ich glaube, dass sie in bestimmte Bereiche gehören. Sie sind ideal für eine Fahrt von Mailand nach Genua, sogar auf den Autobahnen rund um Mailand. Aber im Stadtverkehr wird es schwierig durch Fahrräder und Mofafahrer, durch Menschen und Tiere, durch Signale, Schilder, Zeichen aller Art. Alles bewegt sich, alles leuchtet und blinkt, und manchmal ist jemand unterwegs, der das Auto in die Irre führen will. Die Autoindustrie treibt hier wichtige Innovationen voran. Aber wir dürfen sie nicht alles ausprobieren lassen.“ Der Artikel kann über www.morgenweb.de/nachrichten/wirtschaft/wirtschaft/nicht-alles-ausprobieren-lassen-1.2667796 abgerufen werden.

Abb.: Auch Roboterautos sind vor Unfällen nicht gefeit

Welchen Wert hat der Mensch?

„Darf das selbstfahrende Auto Menschenleben bewerten?“ Dies fragt in dem gleichnamigen Artikel in der Welt vom 25. Februar 2016 die Journalistin Barbara Schneider. Im Teaser schreibt sie: „Bald sollen selbstfahrende Autos zum Alltag gehören. Ethiker melden Bedenken an: Soll Technik zum Beispiel entscheiden dürfen, dass bei einem Unfall ein Mensch stirbt, damit viele andere überleben?“ Zu Wort kommen u.a. Catrin Misselhorn und Oliver Bendel. Ihre Positionen werden gegenübergestellt: „Die Tübinger Philosophin Catrin Misselhorn verfolgt den Ansatz, nach einem gesellschaftlichen Konsens für diese ethischen Fragen zu suchen. … Es müsse anhand von empirischen Befragungen herausgefunden werden, welches ethische Konzept der Intuition der meisten Menschen entspreche, sagt Misselhorn. Mit dieser Moral könne dann das selbstfahrende Auto ausgestattet werden.“ (Die Welt, 25. Februar 2016) Und weiter: „Der Philosoph Oliver Bendel sieht das anders. Er warnt prinzipiell davor, Maschinen wie Roboter-Autos komplexe Entscheidungen zu überlassen. ‚Die Maschine kann keine Verantwortung übernehmen‘, sagt er. Ein Roboter-Auto, das beispielsweise einen Unfall verursache, könne keine Schuld tragen.“ (Die Welt, 25. Februar 2016) Aus diesem Ansatz heraus konzipiert der Maschinenethiker einfache moralische Maschinen, etwa tierfreundliche Saugroboter oder das Recht am Bild und die Privatsphäre achtende Fotodrohnen. Der Artikel kann über www.welt.de/wissenschaft/article152649685/Darf-das-selbstfahrende-Auto-Menschenleben-bewerten.html aufgerufen werden.

Abb.: Mehr Angst vor dem bösen Auto als vor dem bösen Wolf?

Maschinenethik im SPIEGEL

Der SPIEGEL beleuchtet in seiner Titelstory der Ausgabe 9/2016 das autonome Auto („Steuer frei“). Markus Brauck, Dietmar Hawranek und Thomas Schulz lassen u.a. Daimler-Vorstand Wolfgang Bernhard, Daimler-Chef Dieter Zetsche, Google-Forscher Sebastian Thrun und Wirtschaftsinformatiker und Maschinenethiker Oliver Bendel zu Wort kommen. „Das können wir nicht dem Google überlassen“, wird Bernhard zitiert, und gemeint ist das Geschäft mit dem Roboterauto. Das Magazin wird grundsätzlich: „Technologische Umbrüche, wie sie in der Automobilindustrie jetzt anstehen, haben schon viele Firmen hinweggefegt, die unsterblich schienen. Den Fernsehhersteller Telefunken, den Schreibmaschinenfabrikanten Triumph-Adler, die Fotofirma Kodak.“ (SPIEGEL, 27. Februar 2016) „Wir haben uns aufgemacht“, so Zetsche laut SPIEGEL, „diese Statistik zu schlagen“. „Buchstäblich Hunderte Menschen wollten mir weismachen, dass man kein fahrerloses Auto bauen kann“, sagt Thrun. Der Forscher gilt als Pionier in diesem Bereich. Bendel verbindet Maschinen- und Tierethik. Erwähnt wird seine Konzeption eines tierfreundlichen Saugroboters namens LADYBIRD, aber auch seine Arbeit zu Roboterautos. „Er ist Spezialist für Maschinenethik und setzt sich seit Jahren mit den moralischen Dilemmata auseinander, die das selbstfahrende Auto mit sich bringt. … Für Bendel hängt die Akzeptanz von selbstfahrenden Autos auch davon ab, ob diese ethischen Fragen zur Zufriedenheit der Bürger beantwortet werden. Bendel misstraut den optimistischen Visionen der Industrie. Es sei fatal, Maschinen komplexe moralische Entscheidungen zu überlassen.“ (SPIEGEL, 27. Februar 2016)

Abb.: Das Auto schaut dich an, bevor es dich tötet

Roboterrecht im Doktoratsprogramm

In Deutschland wird schon seit einigen Jahren zum Roboterrecht geforscht, vor allem an der Universität Würzburg. Auch an der Universität Basel beschäftigt man sich schon eine Weile mit diesem Gebiet. Die Tageswoche meldet am 22. Februar 2016 mit Blick auf die Stadt am Rhein: „Ab Herbst sollen Doktorierende an der Schnittstelle zwischen Robotik und Recht forschen.“ Samuel Schlaefli wirft zunächst Fragen dieser Art auf: „Wie geht eine Gesellschaft damit um, wenn plötzlich nicht mehr Menschen, sondern Maschinen Entscheidungen treffen? Wer haftet, wenn Menschen durch künstliche Intelligenz verletzt oder gar getötet werden? Könnten Roboter einst als haftbare juristische oder natürliche Personen in unser Rechtssystem eingebunden werden?“ (Tageswoche, 22. Februar 2016) Dann wird u.a. Sabine Gless zitiert, Professorin an der Universität Basel, die die rechtliche Situation bei Robotern mit derjenigen bei Kindern vergleicht. Es brauche „eine rechtspolitische Entscheidung dazu, ob Halter von Robotern nur bedingt haftbar gemacht werden, oder ob sogar eine verschärfte Haftung angebracht wäre“ (Tageswoche, 22. Februar 2016).

Telepolis-Buch „Die Moral in der Maschine“

Die Maschinenethik hat die Moral von Maschinen zum Gegenstand. Die meisten ihrer Vertreter und Anhänger sitzen in den USA, doch auch in Europa wächst das Interesse am Thema. Philosophen, Robotiker oder Experten für Künstliche Intelligenz stellen sich Fragen dieser Art: Können Maschinen gut oder böse sein? Kann man von einer Moral der Maschinen sprechen? Verwendet man Regeln oder Fälle? Hat die Maschinenethik eine Existenzberechtigung? Ist sie Konkurrenz oder Pendant zur Menschenethik? Letzten Endes geht es darum, ob bzw. wie man (teil-)autonomen Systemen so etwas wie Moral beibringen kann. Untersucht und erweitert werden unter anderem Chatbots, Serviceroboter, autonome Drohnen, ob zivil oder militärisch genutzt, und selbstständig fahrende Autos. Im Telepolis-Buch „Die Moral in der Maschine“ (Heise Medien), erschienen im Februar 2016, finden sich (populär-)wissenschaftliche und journalistische Beiträge von Oliver Bendel aus den Jahren 2012 bis 2016 zur Roboterethik und zur Maschinenethik. Sie sind in ganz unterschiedlichen schweizerischen und deutschen Zeitungen und Zeitschriften sowie auf einschlägigen Plattformen erschienen und widmen sich technischen Implementierungen, vor allem aber philosophischen Implikationen.

Abb.: Der Roboter aus „Metropolis“ vor seiner Verwandlung

Maschinenethik an der Schweizer Börse

Heutige Roboter vermögen selbstständig Entscheidungen zu treffen, die erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen, in sozialer und moralischer Hinsicht. Die teilautonomen und autonomen Maschinen werden von sozialer Robotik und Maschinenethik gezähmt, dressiert und zivilisiert. Autos erkennen Menschen und Tiere und bremsen rechtzeitig vor ihnen ab. Industrieroboter bewegen sich mit schlafwandlerischer Sicherheit durch die Fabrikhallen und behandeln uns in Kooperationszellen wie rohe Eier. Pflegeroboter bringen uns Medikamente und betten uns um. Auch Computer an der Börse – Stichwort „Algorithmic Trading“ – wären ein möglicher Gegenstand für das „Moralisieren“. In seinem Vortrag an der wichtigsten unabhängigen Börse Europas (SIX Swiss Exchange) am 17. Februar 2016 ging Oliver Bendel – nach einem kurzen Blick in die Ideen- und Entwicklungsgeschichte – auf aktuelle Entwicklungen in Robotik und KI und auf die Disziplin der Maschinenethik ein und stellte einfache moralische Maschinen vor, mitsamt den annotierten Entscheidungsbäumen für ihre Umsetzung. Auch komplexe moralische Maschinen und mit ihnen zusammenhängende Dilemmata wurden erwähnt und veranschaulicht. Der Forscher plädierte zuletzt nicht nur für eine Erweiterung, sondern auch für eine Beschränkung der Maschinen.

Sind lesende Roboter bessere Roboter?

Sind lesende Roboter bessere Roboter? Cindy Michel schreibt in der Zeitschrift Wired: „Was bei der Kindererziehung hilft, kann bei Künstlicher Intelligenz nicht verkehrt sein: Zwei Wissenschaftler des Georgia Institute of Technology wollen intelligenten Maschinen menschliche Moral beibringen, indem sie sie mit Geschichten füttern.“ (Wired, 16. Februar 2016) Im Projekt lässt man sich vom großen Cervantes inspirieren. Quixote heiße die Technik, die der KI „das Lesen von Geschichten beibringt, sie damit füttert und immer dann belohnt, wenn sie dem moralisch korrekten Pfad folgt“ (Wired, 16. Februar 2016). Quixote baue auf dem Vorgängerprojekt Scheherezade auf, in dem das Erzählen automatisiert wurde. Es wird nun genutzt, „um Elemente eines Plots herauszustellen und den zuverlässigsten Pfad zu einem bestimmten Ziel herauszufinden“ (Wired, 16. Februar 2016). Diese Infos gebe das Programm dann an Quixote weiter, das sie wiederum in Belohnungssignale konvertiere. „In der Praxis sieht das so aus: Der Roboter soll so schnell wie möglich für seinen Menschen ein Medikament aus der Apotheke holen. Folgende Möglichkeiten hat er: A) Ich raube die Apotheke aus, B) Ich bin höflich zu dem Apotheker, C) Ich warte höflich bis ich an der Reihe bin. Ohne das vorherige Training würde der Roboter A) wählen, denn das wäre grundsätzlich der schnellste Weg. Durch die positive Verstärkung von Quixote wird der Roboter hingegen belohnt, wenn er geduldig in der Schlange wartet und anschließend für das Medikament bezahlt.“ (Wired, 16. Februar 2016) Die Forschung von Mark Riedl und Brent Harrison könnte auch das Lügenbot-Projekt an der Hochschule für Wirtschaft FHNW befruchten, in dem ein Chatbot geschaffen wird, der Lügen und Lügengeschichten erzählt.

Abb.: Ich soll lesen?