Eine neue Plattform, ethicalmachines.com, will regelmäßig Podcasts über Menschen, Maschinen und Ethik veröffentlichen. Die Betreiber sind Samim Winiger und Roelof Pieters. Der eine, ursprünglich aus der Schweiz, wohnt in Berlin und twittert über @samim, der andere, Doktorand in Stockholm, über @graphific. Sie schreiben auf ihrer Website: „Ethics is the branch of philosophy that involves systematizing, defending, and recommending concepts of right and wrong conduct. Machine Ethics is concerned with the moral behavior of artifical intelligent systems and its humans creators, as they design, construct, use and treat such technologies.“ Es geht also um die Maschinenethik, und es geht um ihren Gegenstand, die Moral von Maschinen. Man darf gespannt sein, was die beiden Betreiber zur jungen Disziplin und zur Entwicklung neuartiger Roboter und Geräte beitragen werden.

Workshop zur Maschinenethik

Das Dialogforum WISSENSWERTE 2015 in Bremen bietet vom 16. bis 17. November 2015 mehrere Workshops zu aktuellen und brisanten Themen an. Die Programmplanung obliegt der Technischen Universität Dortmund und der Wissenschafts-Pressekonferenz, Partner sind u.a. Helmholtz-Gemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft, Fraunhofer-Gesellschaft und Stifterband für die deutsche Wissenschaft. Am 17. November widmet man sich dem Thema „Maschinenethik – wenn Roboter über Leben und Tod entscheiden“. Der Fokus ist auf autonome Autos und autonome Waffensysteme gerichtet. Der Eröffnungsvortrag wird von Prof. Dr. Oliver Bendel (Hochschule für Wirtschaft FHNW) gehalten. Weitere Workshops sind „Big Data in der Medizin – eine gesellschaftliche Revolution und was sie für uns bedeutet“, „Wie viel Evidenz steckt in unserem Gesundheitssystem?“ und „Die Gene und die ‚Rassen‘ – ein heikles Terrain“. Zudem wird am 24. November 2015 ein Rechercheworkshop zu „Palliativmedizin – warum geht es so langsam voran in Deutschland?“ durchgeführt. Weitere Informationen über www.wissenswerte-bremen.de.

Abb.: Autonome LKW sollen schon bald auf Deutschlands Straßen fahren

Für ein Verbot von Kampfrobotern

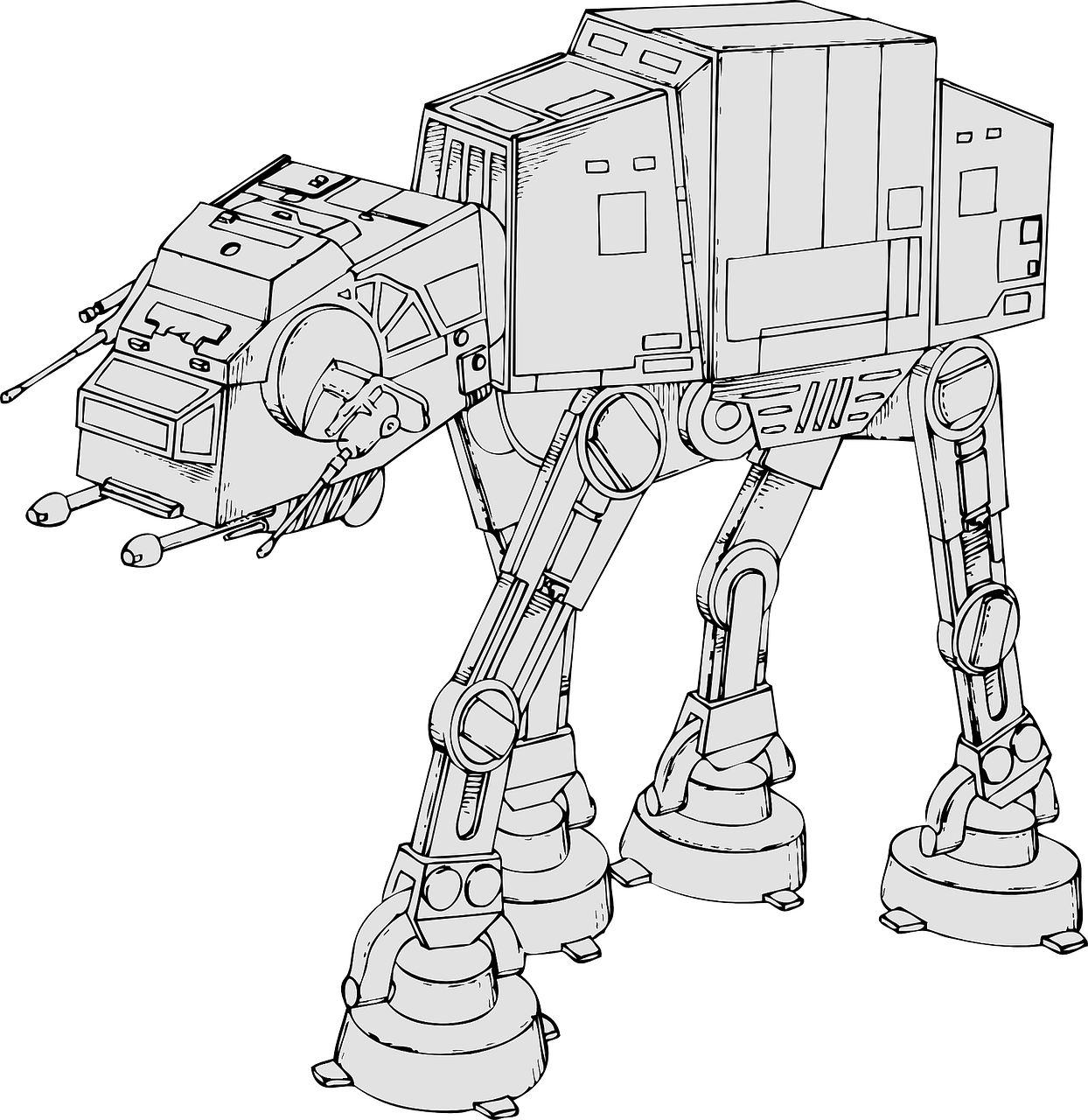

KI-Forscher und Robotiker sowie weitere Wissenschaftler aus aller Welt haben das Verbot von autonomen Waffensystemen, etwa Kampfrobotern, gefordert. Zu den Unterzeichnern des offenen Briefs gehören der Physiker und Astrophysiker Stephen Hawking, der Apple-Co-Founder Steve Wozniak und der Sprachwissenschaftler und Linksintellektuelle Noam Chomsky. Manche Experten lehnen Kampfroboter ab, weil diese falsche Entscheidungen treffen und die Bevölkerung verunsichern können, andere weisen darauf hin, dass Maschinen anders als Menschen nicht zu Plünderungen, Brandschatzungen und Vergewaltigungen neigen und somit die Nebenschauplätze von Kriegen menschlicher gestaltet werden können. Zudem könne man das Leben derjenigen Soldaten schützen, die von den Robotern unterstützt oder ersetzt werden. Der offene Brief wurde bei der Eröffnung der IJCAI 2015 Conference am 28. Juli 2015 präsentiert. Unterschrieben hat ihn auch der Maschinenethiker Oliver Bendel, der in seinen Fachartikeln nicht zuletzt Kampfdrohnen thematisiert hat und der Robotern, die komplexe Entscheidungen mit moralischen Implikationen zu treffen haben, ausgesprochen kritisch gegenübersteht. Er spricht sich für sogenannte einfache moralische Maschinen aus.

Abb.: Damals war alles noch Science-Fiction

Wenn ein Chatbot zum Lügenbot wird

Anna von Ikea sagt die Wahrheit. Zumindest kann man das annehmen, und man darf vermuten, dass sie die Wahrheit nur verschweigt, wenn sie einen guten Grund dafür hat oder überfordert ist. Was aber, wenn ein Chatbot die Unwahrheit sagt? Wenn Nana, wie sie heißen soll, die Wahrheit verdreht, die Wahrheit von Anna, die Wahrheit an sich? Was ist, wenn Anna gehackt oder umgestaltet und zu Nana wird, oder wenn man glaubt, mit Anna zu plaudern, eigentlich aber Nana dahintersteckt? Das Missbrauchspotenzial bei gewissen Informations- und Kommunikationsdiensten im Internet ist groß. In einem Artikel von Oliver Bendel mit dem Titel „Wenn ein Chatbot zum Lügenbot wird“ (ICTkommunikation, 24. Juli 2015) wird systematisch untersucht, wie (der Entwickler von) Nana vorgehen könnte, und gezeigt, dass ein Lügenbot, bei allen Tücken, realisiert werden kann – und dass die Gefahr, einem zu begegnen, immerhin vorhanden ist. Fragen stellen sich für Informationsethik und Maschinenethik gleichermaßen.

Abb.: So könnte Nana aussehen

Industrie 4.0 und Ethik

Der Artikel „Die Industrie 4.0 aus ethischer Sicht“ ist am 23. Juli 2015 in der Zeitschrift HMD – Praxis der Wirtschaftsinformatik erschienen, als „Online-First“-Artikel auf SpringerLink. Die deutsche Zusammenfassung: „Der vorliegende Beitrag arbeitet die wesentlichen Merkmale der Industrie 4.0 heraus und setzt sie ins Verhältnis zur Ethik. Es interessieren vor allem Bereichsethiken wie Informations-, Technik- und Wirtschaftsethik. Am Rande wird auf die Maschinenethik eingegangen, im Zusammenhang mit der sozialen Robotik. Es zeigt sich, dass die Industrie 4.0 neben ihren Chancen, die u. a. ökonomische und technische Aspekte betreffen, auch Risiken beinhaltet, denen rechtzeitig in Wort und Tat begegnet werden muss.“ Das englische Abstract: „This article highlights the essential features of the industry 4.0 and puts them in relation to ethics. Of special interest are the fields of applied ethics such as information, technology and business ethics. Machine ethics is mentioned in passing in connection with social robotics. It is evident that the industry 4.0 in addition to opportunities, affecting among other things economic and technical aspects, includes also risks which must be addressed in word and deed in a timely manner.“ Weitere Informationen über link.springer.com/article/10.1365/s40702-015-0163-z.

Moralische Roboter

Die Stanford University widmet sich im Frühjahr 2016 der Maschinenethik. Vom 21. bis 23. März findet der Workshop „Ethical and Moral Considerations in Non-Human Agents“ im Rahmen der AAAI Spring Symposia statt. Keynote-Speaker sind Ron Arkin (Georgia Institute of Technology), Maja Matarić (University of Southern California) und Luis Moriz Pereira (Universidade Nova de Lisboa). Organisiert wird der Workshop von Bipin Indurkhya (Jagiellonian University, Krakau) und Georgi Stojanov (The American University of Paris). Im Call for Papers heißt es: „Our machines are tasked with ever more autonomous decisions that directly impact on the well-being of other humans. There is a very real need to imbue our AI creations with a robust moral sense that real people would recognize as a functional model of human morality.“ Themen sind „Modeling evolution and emergence of moral norms“, „Designing moral regulations for autonomous systems“, „Role of analogies and metaphors in moral reasoning and argumentation“ und „Ontologies for moral and ethical reasoning“. Papers müssen bis 5. Oktober 2015 eingereicht werden. Weitere Informationen über sites.google.com/site/ethicalnonhumanagents/.

Abb.: Hat dieser Roboter so etwas wie Moral?

Drohnen mit Steinen bewerfen

Einen Schwerpunkt zu Maschinen bringt das Wirtschaftsmagazin brandeins in Heft 7 vom Juli 2015. Es geht um Industrie 4.0, um soziale Robotik und um Mensch-Roboter-Kooperation. Auch die Maschinenethik wird erwähnt, etwa in dem Artikel von Hans-Arthur Marsiske mit dem Titel „Das Bit der Weisen“. In einem Interview („Ihre Dummheit ist ihre Stärke“) äußert sich der Philosoph Roberto Casati zur Roboterethik, genauer gesagt zum Aspekt, dass man Maschinen bestimmte Rechte zuerkennt: „Es gibt Leute, die von der Ethik von Robotern reden. Das ist Unsinn. Wenn mir eine Drohne zu nahe käme, würde ich sie mit Steinen bewerfen. Man könnte mich wegen Sachbeschädigung anzeigen. Das war’s.“ In der Tat ist man von empfindsamen, leidensfähigen künstlichen Kreaturen noch weit entfernt. Schwieriger wird es, wenn die Roboter ein Teil des Menschen sind, z.B. in der Form von Hightech-Prothesen. Das Heft bietet eine Fülle von Informationen und Inspirationen und führt in einen wichtigen Themenkomplex ein.

Moralische Pflegeroboter

Operations-, Pflege- und Therapieroboter verbreiten sich immer mehr. Im Englischen werden sie als „medical and care robots“ bezeichnet, im Deutschen kann man die meisten mit dem Etikett des medizinischen Roboters versehen und zumindest Pflege- und Therapieroboter als Serviceroboter begreifen. Zwei Studierende von Prof. Dr. Oliver Bendel an der Hochschule für Wirtschaft FHNW, Christine Fahlberg und David Wenger, haben in einem Forschungsbeitrag im Rahmen eines Masterstudiengangs untersucht, ob Patienten unter bestimmten Umständen lieber von Robotern als von Menschen betreut und begleitet werden wollen. Tatsächlich scheint dies der Fall zu sein, wenn Privat- und Intimsphäre geschützt werden können. Wenn man Kontakt und Beistand sucht, lehnt man Pflege- und Therapieroboter eher ab. Die Perspektive der Patienten wird in einschlägigen Studien selten eingenommen, und überhaupt sind Würde, Intim- und Privatsphäre sowie Datensicherheit kaum ein Thema, auch wenn es immer wieder ethische Betrachtungen gibt. Diese Forschungslücke soll mit weiteren Untersuchungen geschlossen werden. Dabei spielt auch die Maschinenethik eine Rolle: Sollen Pflege- und Therapieroboter moralische Maschinen sein und entsprechend gestaltet werden? In dem Artikel „Reflections on the Development and the Design of Medical and Care Robots“ von Oliver Bendel, abrufbar über gbs-schweiz.org, werden erste Hinweise geliefert.

Abb.: Erste Hilfe kann vielleicht auch der Roboter leisten

Vortrag „Moralische Maschinen“

Zum Swiss ICT Symposium – seit „35 Jahren der Treff von IT-Entscheidern und Managern“ (Website swissict.ch) – ist das Programm erschienen. Bei der Durchführung im Herbst 2015 geht es um technische und wirtschaftliche Innovationen, u.a. um den digitalisierten Kunden, das Internet der Dinge, Cloud Computing und Big Data. Keynote-Speaker sind Sascha Lobo und Sven Gabor Janszky. Referate zum Internet der Dinge werden von Moritz Köhler (Director of Software Engineering, Sensirion AG), Hanspeter Kipfer (Vice President Technology Sales & Country Leader, Oracle Switzerland) und Prof. Dr. Oliver Bendel (Hochschule für Wirtschaft FHNW) – er spricht über Maschinenethik bzw. über moralische Maschinen und stellt neueste Forschungsergebnisse vor – bestritten. Die Veranstaltung findet am 11. und 12. November 2015 im Kultur- und Kongresszentrum Luzern statt. Die Anmeldung ist über www.swissict.ch möglich.

Abb.: Der Roboter schaut dich an

Lexikon zu Informations- und Maschinenethik

Ein neues Springer-Lexikon mit dem Titel „300 Keywords Informationsethik“ erscheint Anfang 2016. Oliver Bendel, Wirtschaftsinformatiker, Informationsethiker und Maschinenethiker, hat das ganze Werk verfasst. Dadurch handelt es sich um ein Nachschlagewerk aus einem Guss, was eine Seltenheit und eine Besonderheit ist. Manche der Begriffe werden kurz und knapp erklärt, andere seitenlang. Nach der Lektüre ist man umfassend in die Bereichsethik eingeführt, die auch mit dem Begriff der digitalen Ethik umrissen wird und der man Computerethik, Netzethik und Neue-Medien-Ethik zuordnen kann. Und auch die Maschinenethik und die Roboterethik sind einem nicht mehr fremd. Natürlich lernt der Leser den Big Brother (und den Little Brother) kennen, und es kommt ihm die Filter Bubble entgegengeschwebt. Gespannt sein darf man auf den Cyberhedonismus, den Sexroboter und den Wutbürger. Weitere Informationen sind im Herbst 2015 bei Springer erhältlich.

Superintelligence

„Superintelligence“ war das Thema eines Wochenendseminars für Studierende in Solothurn, gefördert und getragen von der Schweizerischen Studienstiftung. Am Freitag, 12. Juni 2015, reisten die 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Schweiz an. Noch am Abend sahen sie zusammen den Film „Ex Machina“ an. Am Samstag ging es zuerst um „Intelligence and Rationality“, dann um „Biological and Artificial Learning“ – in diesem Kontext hielt Dr. Frederike Petzschner von der ETH Zürich ihren Vortrag mit dem Titel „Neuroscience“. Man fuhr fort mit „State and Trends in Artificial Intelligence“ – Beitrag von Andreas Heinrich vom Dalle Molle Institute for Artificial Intelligence mit dem Titel „Artificial Neural Networks“ – und „AI Drives and Intelligence Explosion“. Am Sonntag dann „The Future of Evolution“ und „Philosophical and Ethical Considerations“. Zu letzterem Komplex war Prof. Dr. Oliver Bendel von der Hochschule für Wirtschaft FHNW eingeladen, der zum Thema „Dilemmata in der Informationsgesellschaft: Lösungsansätze aus Maschinenethik und Robotik“ sprach. Nach Ausführungen zur Ideen- und Entwicklungsgeschichte der künstlichen Kreatur und einer Einführung in soziale Robotik und Maschinenethik wurden klassische Dilemmata vorgestellt, die ins Informationszeitalter übertragen worden waren: Das Roboterauto-Problem, die Parkbucht des Karneades und Buridans Robot. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dankten allen Referentinnen und Referenten mit Applaus und einer lebhaften Diskussion. Weitere Infos zum Thema Superintelligence über www.superintelligence.ch.

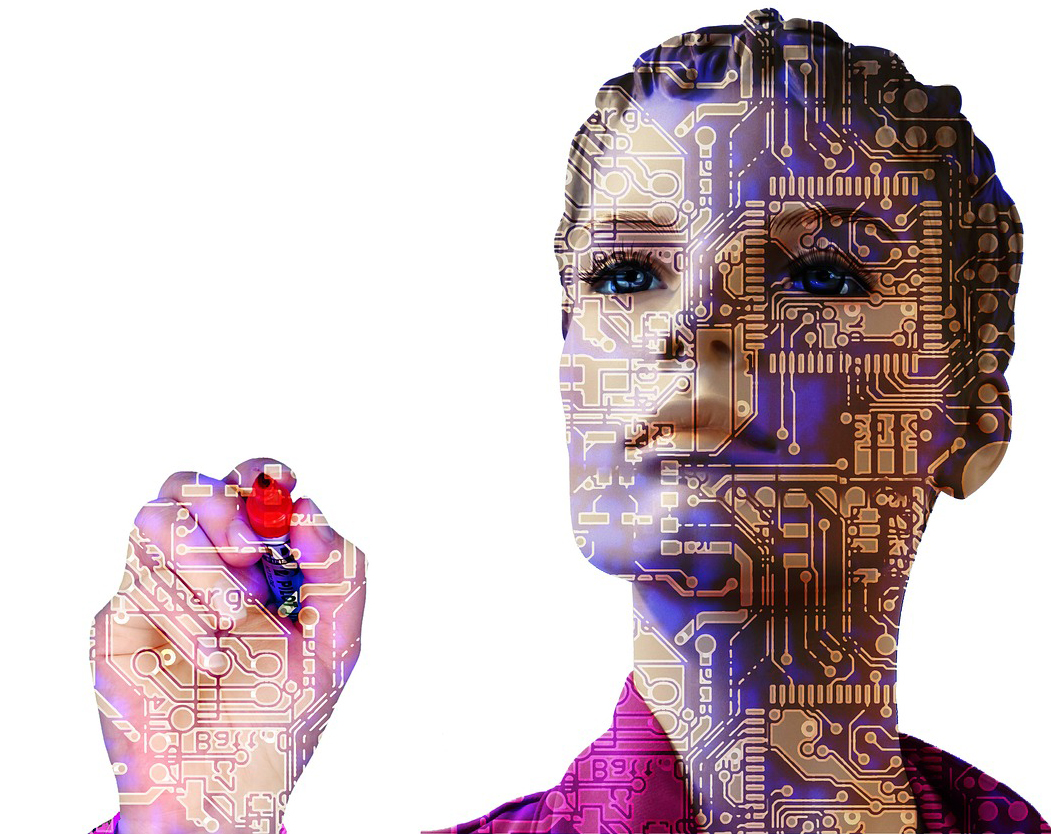

Abb.: Künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch

maschinenethik.net wird zwei

maschinenethik.net feiert. Über 100 Beiträge im Blog, ein Literaturverzeichnis zur Maschinenethik und DAS KLEINE LEXIKON DER MASCHINENETHIK (ein Extrakt aus dem KLEINEN LEXIKON DER INFORMATIONSETHIK) mit ca. 80 Begriffen – das ist die Bilanz nach zwei Jahren. In der Rubrik „Studien“ findet man Design- und Funktionsstudien im Kontext von Maschinenethik und sozialer Robotik. Betrieben werden Website und Blog seit Mai 2013 von Oliver Bendel. Es handelt sich um ein privates Projekt. Es gibt keine Werbung, wenn man von dem Verweis auf den Roman „Künstliche Kreaturen“ absieht. In der Rubrik „Unterstützung“ heißt es: „Sie können maschinenethik.net unterstützen, indem Sie News – etwa zu Projekten, Studien und Tagungen – an uns weiterleiten, uns Bildmaterial schicken oder Forschungs- und Entwicklungskooperationen mit uns eingehen. Nutzen Sie die E-Mail-Adresse, die im Impressum angegeben ist!“ maschinenethik.net ist übrigens auch über roboterethik.net erreichbar. Die beiden Begriffe werden im erwähnten Lexikon erklärt und abgegrenzt. Man darf gespannt sein, wo maschinenethik.net im Jahre 2016 steht.

Abb.: Stellt sich die Anlage ab, wenn sich ein Schwarm nähert?

Künstliche Wesen zwischen Ethik und Ästhetik

„Drohnen, Roboter, Avatare: Künstliche Wesen zwischen Ethik und Ästhetik“ – zu diesem Vortrag von Oliver Bendel haben die Studierenden Raffaela della Valle, Hadis Xheladini und Noémie Szenogrady einen Beitrag geschrieben, der am 5. Juni 2015 auf www.digitallernen.ch erschienen ist. Der Vortrag fand am 21. April 2015 im Rahmen der Vorlesung „Angewandte Linguistik“ von Prof. Dr. Christa Dürscheid am Deutschen Seminar der Universität Zürich statt und wurde von ca. 30 Personen besucht. Im Beitrag heißt es: „Drohnen, Roboter, Avatare – Was fasziniert uns Menschen an diesen künstlichen Wesen? Welche Bereicherung bieten sie für die Gesellschaft und welche allfälligen Gefahren bergen sie? Wie lässt sich eine Verbindung von Literatur und Technik denken? Die Verknüpfung dieser Fragen mit dem Fachbereich Germanistik wurde im Spannungsfeld von Ästhetik und Ethik evident. Mit seiner offenen und charismatischen Art führte der Experte für Maschinenethik und Autor von zahlreichen Handyromanen uns, Studierende und einige Gasthörer, in die Welt von künstlichen Kreaturen von der Antike bis heute ein.“

Kann man Robotern Moral beibringen?

„Kann man Robotern Moral beibringen?“ Zu dieser Frage ist Liane von Billerbeck vom Deutschlandradio Kultur im Gespräch mit Janina Sombetzki, Philosophin an der Christian-Albrechts-Universität Kiel. Anlass ist deren Vortrag beim Internationalen Festival der Philosophie phil.COLOGNE im Mai 2015. Im Gespräch geht es u.a. um Serviceroboter und spezieller um Pflegeroboter. Von Billerbeck führt an einer Stelle aus: „Da ist ein Roboter im Haushalt eines pflegebedürftigen Menschen, um ihr oder ihm Hilfe zu leisten, das Leben zu erleichtern. Er ist auf bestimmte Arbeiten programmiert, jemanden füttern beispielsweise. Was aber, wenn der Betreute nicht mehr essen will und der Roboter aber sein Programm durchzieht?“ (Deutschlandradio, 27. Mai 2015) Auch Grundsätzliches wird erörtert, etwa die Frage der Autonomie. Die Philosophin plädiert für einen Begriff „im starken Sinne“: „Autonomie ist überall dort, wo wir unserem Handeln Gründe setzen. Bei Menschen ist das relativ einfach, da sagt man: wie kommen wir zu unseren guten Gründen? Durch Erziehung beispielsweise, durch Bildung, durch Kommunikation. Und bei Maschinen müssten wir dann sagen: Die guten Gründe stellen sozusagen die Programmierung dar.“ (Deutschlandradio, 27. Mai 2015) Das ganze Interview ist nachzuhören und nachzulesen über www.deutschlandradiokultur.de.

Alle Maschinen sind gleich

„Die Literaturgeschichte ist eine Fundgrube für Ökonomen, Ingenieure und Informatiker. Sie können Perlen und Plunder in ihr finden. Sie können sich inspirieren lassen und Parallelen ziehen. Und sie mögen, nach dem Durcheilen der Technikgeschichte, frei nach George Orwell zitieren: ‚Alle Maschinen sind gleich.'“ Mit diesen Worten beginnt ein Artikel, der am 18. Mai 2015 in der Zeitschrift ICTkommunikation erschienen ist. Er geht der Frage nach, ob manche Maschinen, um mit dem Schriftsteller zu sprechen, gleicher sind, und stellt die „Evolution der Maschinen“ dar. Diese beginnt mit den tätigen Maschinen, die uns unterstützen und entlasten. Auf die denkenden Maschinen, die Tablets und Notebooks, die modernen Wasch- und Kaffeemaschinen, folgen die sozialen und moralischen. Am Ende überraschen uns die vernetzten Maschinen mit ihren kommunikativen Fähigkeiten, und die Maschinen, die sich selbst verbessern und ihresgleichen bauen, etwa tätige Maschinen, womit ein Kreislauf entsteht, dessen Folgen nicht abzusehen sind. Der Beitrag von Oliver Bendel mit dem Titel „Alle Maschinen sind gleich“ kann über ictk.ch/inhalt/alle-maschinen-sind-gleich heruntergeladen werden.

Abb.: Auch eine Maschine

Auto mit Moral

In einem ganzseitigen Artikel über selbstständig fahrende Autos mit dem Titel „Auto mit Moral“ stellt der Autor, Michael Baumann, promovierter Wissenschaftler an der ZHAW, die Einschätzungen von zwei Experten gegenüber. Oliver Bendel, Informations- und Maschinenethiker von der Hochschule für Wirtschaft FHNW, hat nichts gegen Autos dieser Art. Er will ihnen aber bestimmte Zonen zuweisen, etwa umfunktionierte Standstreifen auf der Autobahn, und bestimmte Uhrzeiten, etwa die Stunden der Nacht. Zudem hält er eine Geschwindigkeitsbegrenzung für notwendig. Frank M. Rinderknecht, Gründer und CEO der Autokonzeptschmiede Rinspeed, will die Autos immer und überall sehen. Die Einstellung der Gesellschaft ihnen gegenüber müsse sich ändern. Die Gesellschaft ist auch für Oliver Bendel zentral. Er geht im Moment davon aus, dass sie maschinelle Entscheidungen über Leben und Tod von menschlichen Verkehrsteilnehmern kaum hinnehmen wird. Als Maschinenethiker ist er an solchen Entscheidungen durchaus interessiert. Allerdings konzentriert er sich in seiner Forschung auf das Tierwohl. Dabei sind ebenfalls moralische Urteile relevant; nur sind die Risiken bei der Umsetzung viel geringer und die Chancen offensichtlicher. Der Artikel ist am 17. Mai 2015 in der Wochenzeitung Schweiz am Sonntag erschienen und als PDF verfügbar.

Abb.: Was soll das Auto tun?