Cyber-physische Systeme sind Systeme, bei denen informations- und softwaretechnische mit mechanischen bzw. elektronischen Komponenten verbunden sind, wobei Datentransfer und -austausch sowie Kontrolle bzw. Steuerung über eine Infrastruktur wie das Internet in Echtzeit erfolgen. Wesentliche Bestandteile sind mobile und bewegliche Einrichtungen, Geräte und Maschinen (darunter auch Roboter), eingebettete Systeme und vernetzte Gegenstände (Internet der Dinge). In der Industrie 4.0 haben cyber-physische Systeme eine zentrale Funktion. Der Beitrag von Oliver Bendel zum Thema ist am 2. September 2014 im Wirtschaftslexikon von Gabler erschienen. Er gibt eine allgemeine Übersicht, geht auf Anwendungsbereiche ein und betrachtet den Gegenstand schließlich, im Rahmen von Kritik und Ausblick, aus dem Blickwinkel der Ethik: „Die Informationsethik untersucht das mögliche Versagen der cyber-physischen Systeme, etwa ihre feindliche Übernahme und ihren selbstverschuldeten Ausfall, in moralischer Beziehung, die Maschinenethik versucht die Entscheidungen der (teil-)autonomen Systeme in moralischer Hinsicht zu verbessern.“

Der Begriff der Sozialen Robotik

Die Soziale Robotik beschäftigt sich mit (teil-)autonomen Maschinen, die in Befolgung sozialer Regeln mit Menschen interagieren und kommunizieren und zuweilen humanoid bzw. anthropomorph realisiert und mobil sind. Manche Experten lassen in diesem Zusammenhang nur physisch vorhandene Roboter gelten, andere auch virtuell umgesetzte, sogenannte Bots. Soziale Roboter täuschen oft Gefühle vor, und man spricht auch von „emotionaler und sozialer Robotik“. Wenn die Maschinen zu moralisch adäquaten Entscheidungen fähig sein sollen, ist die Maschinenethik gefragt. Der Beitrag von Oliver Bendel zum Thema ist am 2. September 2014 im Wirtschaftslexikon von Gabler erschienen.

Abb.: Ein bekannter sozialer Roboter

hitchBOT auf Reisen

Können Menschen Robotern vertrauen? Dieser Frage soll im hitchBOT-Projekt nachgegangen werden. Initiiert wurde es von David Harris Smith und Frauke Zeller (Ryerson University, Toronto). Der hitchBOT trägt Gummistiefel und kann digital grinsen. Er steht am Straßenrand und wird von Autofahrern mitgenommen – oder auch nicht. Und er wird von ihnen gut oder schlecht behandelt, gehätschelt und getreten. Auf diese Weise soll er sich durch Kanada bewegen, ohne Steuerung durch eine Zentrale. Die schaut nur immer nach, wo er sich gerade befindet. Ist der Mensch bereit, mit Robotern zusammenzuleben, mit ihnen Zeit zu verbringen und mit ihnen Raum zu teilen? Bald weiß man mehr. Im Juli 2014 geht es los. Das Projekt könnte ein Beitrag zur Roboterethik sein, die auch das Verhalten von Menschen gegenüber Robotern in moralischer Hinsicht thematisiert.

Abb.: Traditionelles Hitchhiking

Maschinenethik in der DBW

In der Vorschau der Zeitschrift Die Betriebswirtschaft (DBW) finden sich Hinweise auf die Artikel „Do tax-induced share-deal price discounts exist?“ von Markus Diller und Thomas Theelen, „Steueraversion – Sind wir wirklich bereit auf Einkommen zu verzichten, nur um Steuern zu sparen?“ von Martin Fochmann und Arne Kleinstück sowie „Wirtschaftliche und technische Implikationen der Maschinenethik“ von Oliver Bendel. Es ist höchste Zeit, dass sich BWL und Wirtschaftsinformatik mehr um autonome Maschinen und mobile Roboter kümmern. „Soziale Robotik“ und „Industrie 4.0“ sind Buzzwords des Jahres 2014. Maschinenethik und Roboterethik werden in den Medien u.a. im Zusammenhang mit autonomen Autos und Servicerobotern wahrgenommen. Die wirtschaftlichen Implikationen liegen auf der Hand. Die Herausgeber der DBW sind Ingo Balderjahn (Potsdam), Mark Ebers (Köln), Marc Fischer (Köln), Christian Hofmann (München), Georg von Krogh (Zürich), Bernhard Pellens (Bochum), Kerstin Pull (Tübingen), Caren Sureth (Paderborn) und Martin Weber (Mannheim). Erscheinungsdatum der genannten Ausgabe ist der 1. August 2014.

Abb.: Ein goldener Pseudoroboter

Industrie 4.0 im Wissenschaftsjahr 2014 der Bundesregierung

Das deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung führt derzeit das Projekt Wissenschaftsjahr 2014 durch und betreibt die dazugehörige Website www.digital-ist.de. Für diese wurden Experten angefragt, die sich zu aktuellen Themen äußern und ihre eigene Forschung vorstellen, zur Industrie 4.0 etwa Reimund Neugebauer (Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft), Klaus Mainzer (Ordinarius am Lehrstuhl für Philosophie und Wissenschaftstheorie der TU München und Wissenschaftlicher Direktor der Carl von Linde-Akademie) und Oliver Bendel (Professor für Wirtschaftsinformatik und Informationsethik an der Hochschule für Wirtschaft FHNW). Der Beitrag „Maschinenethik in der Industrie 4.0: Plädoyer für einfache moralische Maschinen“ von Oliver Bendel beginnt mit den Worten: „Die Roboter sind unter uns. In unseren Wohnungen, als Fensterputz- und Staubsaugerroboter, in unseren Straßen, als Fahrerassistenzsysteme und selbstständig fahrende Autos, in der Luft, als zivile und militärische Drohnen – und in unseren Fabriken, wo sie ihre angestammten Plätze verlassen und sich unter die Arbeiterinnen und Arbeiter mischen. Sie sind ferngesteuert, (teil-)autonom und mehr oder weniger intelligent. Man kann sie verbieten und bekriegen. Oder in soziale und moralische Maschinen verwandeln.“

Robot Selfies

Von Weltraumrobotern kennt man Selfies durchaus. Sie sind in der Ferne unterwegs, sie sind allein, um nicht zu sagen einsam, und was liegt näher, als ein Foto von sich selbst zu knipsen und es an die daheimgebliebenen Kohlenstoffeinheiten zu schicken. Begriffe wie „space robot selfies“ und „rover selfies“ machen das Spektrum der „space selfies“ deutlich. Auch der eine oder andere selbstreferenzielle Schnappschuss eines Erdroboters ist im Web zu finden und der eine oder andere autobiografisch anmutende Film. Aus Sicht der Robotik stellt sich die Frage, ob die Selfies zur Weiterentwicklung und zum Selbstlernen beitragen könnten. In welcher Hinsicht ist die egozentrische Perspektive interessant? Kann der Robot zu neuem Wissen über die ihn unmittelbar umgebende Umwelt kommen? Kann er seine Mimik und Gestik interpretieren und sein Verhalten reflektieren? Kann er nach und nach ein Selbstbewusstsein erlangen oder sich zumindest selbst im Spiegel erkennen? Ein Spiegel, wird man einwenden, reicht dem gewöhnlichen Roboter vollkommen aus. Dieser friert die Reflexion ein, die er wahrnimmt, und wertet sie so lange aus, wie er möchte. Mit Selfies kann er aber noch mehr: Er kann anderen Robotern (und Menschen) zeigen, wie er aussieht, er kann auf sich aufmerksam machen, er kann für sich werben. Er kann Eindruck schinden und Feedback erhalten. Wenn Android und Gynoid eines Tages eine Entenschnute ziehen, weiß der Robotiker, dass der Durchbruch geschafft ist. Auch ein Film zum Robot Duckface lässt sich im WWW finden. Überzeugen kann er allerdings nicht.

Abb.: Moderne Rover machen auch Selfies

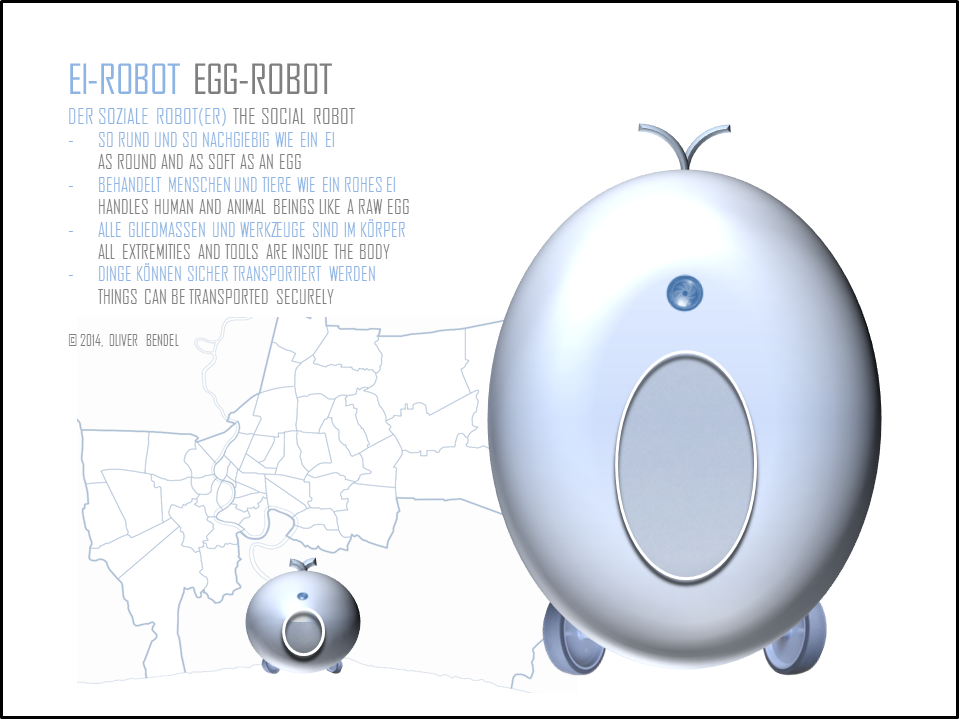

EI-ROBOT

Der soziale Roboter ist eine relativ alte Idee. Einer der Pioniere in diesem Bereich ist William Grey Walter. In den letzten Jahren haben die Forschungen neuen Auftrieb erhalten. Man will und kann Roboter nicht mehr in hermetisch abgeschirmten Bereichen halten. Sie mischen sich unter die Menschen (und die Tiere) – und müssen sowohl sozial als auch (ein Thema der Maschinenethik und der Roboterethik im engeren Sinne) moralisch werden. Der EI-ROBOT ist eine Studie, die veranschaulichen soll, dass man Roboter rund und nachgiebig gestalten kann. Die Gliedmaßen und Werkzeuge verstecken sich im eiförmigen Körper und können bei Bedarf ausgefahren werden. Das Fortbewegungssystem ist nur angedeutet. Der EI-ROBOT könnte fahren, gehen oder fliegen. Im Körper werden Dinge aller Art transportiert, geschützt sowohl durch spezielle Gefäße als auch durch die Ummantelung selbst. Eine Besonderheit ist, dass der Körper sich anpassen und aus dem Ei eine Kugel werden kann. Die Form erinnert übrigens auch an das Ethik-Ei, das auf die engen Beziehungen zwischen den Bereichsethiken aufmerksam macht. Was die moralische Seite des Roboters angeht, müssen sich nicht zuletzt Informationsethik, Technikethik und Rechtsethik verständigen.

Abb.: Studie EI-ROBOT

MOOC zu autonomen mobilen Robotern

Am 14. Februar 2014 startet der MOOC „Autonomous Mobile Robots: Introduction to Autonomous Mobile Robots – basic concepts and algorithms for locomotion, perception, and intelligent navigation“. In der Beschreibung auf der Website heißt es: „Robots are rapidly evolving from factory workhorses, which are physically bound to their work-cells, to increasingly complex machines capable of performing challenging tasks in our daily environment. The objective of this course is to provide the basic concepts and algorithms required to develop mobile robots that act autonomously in complex environments. The main emphasis is put on mobile robot locomotion and kinematics, environment perception, probabilistic map based localization and mapping, and motion planning.“ Der Kurs wird u.a. von Prof. Dr. Roland Siegwart, Dr. Paul Furgale und Dr. Margarita Chli geleitet. Er dauert 15 Wochen, bei einer Arbeitsbelastung von fünf Stunden pro Woche. Ob auch auf Maschinen- oder Roboterethik eingegangen wird, ist nicht bekannt.

Buridans Robot

Buridans Esel ist in der ursprünglichen Version von Aristoteles ein Mann, der zwischen Speis und Trank verenden muss, weil er genauso hungrig wie durstig ist. Schon dieser Mann ist offensichtlich ein Esel, weil er sich nicht zwischen verschiedenen Dingen mit gleichen Reizen entscheiden kann. Buridan selbst, der zu Unrecht als Urheber des Gleichnisses gilt, spricht von einem Wanderer und einem Segler, in einem Kommentar zu einem Text des alten Griechen auch von einem Hund, der zwei Lebensmittel – um es frei zu übertragen – ratlos beäugt und beschnuppert. Das Grautier haben vermutlich die Gegner des Philosophen und Physikers aus dem 14. Jahrhundert erfunden, um die vermeintliche Eselei zu veranschaulichen. Es handelt sich aber keineswegs um eine solche, sondern um ein Gedankenexperiment, das bis heute von Interesse und Bedeutung ist. Dieses Experiment wird im Artikel „Buridans Robot“ von Oliver Bendel in der modernen Welt durchgeführt. Es geht um maschinelle Dilemmata und mögliche Lösungsstrategien. Der Artikel ist am 20. November 2013 bei Telepolis erschienen.

Abb.: Ist das Buridans Esel?

Wie viel Moral braucht eine Maschine?

In ihrem Artikel „Wie viel Moral braucht eine Maschine?“ in der Liechtensteiner Sonntagszeitung namens Liewo gibt Stephanie Büchel einen Überblick über den Stand der Diskussion in der Maschinenethik. Im Fokus sind selbstständig fahrende Autos. Aber auch Kampf-, Operations- und Pflegeroboter sind ein Thema: „Wie bringt man einem Roboter den Unterschied zwischen Gut und Böse bei? Wer ist Schuld, wenn ein Operationsroboter einen Kunstfehler begeht?“ Nicht fehlen darf Isaac Asimov mit seinen Robotergesetzen, die zu den beliebtesten Diskussionsgegenständen in der Maschinenethik gehören. Und die Frage nach den Rechten der Roboter, die nebenbei in der Roboterethik verhandelt werden und noch lange in den Bereich der Science Fiction gehören dürften. Die zentralen Konzepte der Maschinenethik haben dagegen, das zeigt auch die Verfasserin, eine hohe Alltagsrelevanz. Ihr Artikel ist am 2. Juni 2013 erschienen. Sie hat maschinenethik.net freundlicherweise ein PDF zur Verfügung gestellt.

Artikel zum GOODBOT

Ein Artikel in der UnternehmerZeitung vom 2. Juli 2013 geht auf das GOODBOT-Projekt ein, das im Juni 2013 an der Hochschule für Wirtschaft FHNW gestartet ist. Der „moralische Chatbot“ soll auch auf Selbstmorddrohungen oder Ankündigungen von Amokläufen adäquat reagieren und überhaupt ein angenehmer Zeitgenosse (und trotzdem kein Langweiler) sein. Es werden sieben Regeln genannt, die „hinsichtlich seiner Akte und Sprechakte gegenüber dem Benutzer“ gelten sollen. Dazu gehört auch eine Transparenzregel: „Der GOODBOT macht dem Benutzer klar, dass er eine Maschine ist.“ (Regel 1) Und eine Regel zur Beobachtung: „Der GOODBOT ist kein Spitzel und wertet Gespräche mit dem Benutzer nicht aus.“ (Regel 6) Für das Projekt wurden verschiedene konzeptionelle Vorleistungen wie der Regelkatalog erbracht. Von Juni 2013 bis Januar 2014 arbeiten sich drei Studierende der Hochschule in die Maschinenethik und die Roboterethik ein und entwickeln einen Prototyp. Initiator und Leiter des Projekts ist der Philosoph und Wirtschaftsinformatiker Oliver Bendel. Der Artikel ist in der siebten Ausgabe der UnternehmerZeitung auf den Seiten 30 und 31 zu finden.

Können Roboter lügen?

Das Buch „Können Roboter lügen?“ von Raúl Rojas enthält „Essays zur Robotik und Künstlichen Intelligenz“, die von 2011 bis 2013 in der Online-Zeitschrift Telepolis erschienen sind. Rojas ist Professor für Künstliche Intelligenz an der Freien Universität Berlin. Im Kontext der Maschinenethik (und der Roboterethik) ist vor allem der dritte Teil interessant. Im Vorwort heißt es: „Der dritte Teil über Robotik und KI gibt einen Einblick in die Arbeit, die in den letzten Jahren auf diesem Gebiet geleistet worden ist. Wir wären froh, mit Robotern die Eleganz eines Insekts bei der Bewältigung von Hindernissen zu erreichen. Wir können aber schon heute kleine und große Roboter – z.B. autonome Fahrzeuge – mit kognitiven Architekturen ausstatten, die eine effiziente und nützliche Funktionalität erlauben. Die Kapitel über Roboter, die lügen, bzw. über das Watson-System zeigen die zwei Seiten der Medaille: Wie weit die künstliche Intelligenz gekommen ist und wie weit entfernt sie doch noch vom Ziel bleibt.“ Rojas gelangt zum Schluss: „Roboter kennen die Wahrheit nicht, deswegen können sie nicht lügen.“ Das Buch wurde Ende Mai 2013 im Heise Zeitschriften Verlag veröffentlicht und ist u.a. in der Kindle-Edition erhältlich.